News

29.06.2025

Ausstellung Edi Hila I Thea Djordjaze (25.04. – 05.10.2025) in der Hambrger Kunsthalle, Galerie der Gegenwart, 1. OG und Lichthof

Kein Ort. Nirgends. Der Titel der wohl bekanntesten Erzählung von Christa Wolf aus dem Jahr 1979 könnte auch die headline der Ausstellung Edi Hila | Thea Djordjaze sein, denn er brachte nicht nur die Situation der DDR-Intellektuellen Wolf, sondern auch vieler anderer Kulturschaffender aus sozialistischen Ländern auf den Punkt: Sie lebten an einem Nicht-Ort – griechisch „u topos“ −, d.h. in der politischen Vision einer sozialen Utopie, die sich als krasser Widerspruch zu dem tatsächlichen gesellschaftlichen System in den repressiven kommunistischen Staaten entpuppte. In seiner realen Existenz wurde der eigene Lebensraum als vager, bedrohlicher und unsicherer Zwischenraum erlebt, den das Individuum auf Abstand hielt und genau beobachtete.

Es ist diese Erfahrung ungewisser und unwägbarer Lebens-Räume, die auch die beiden Künstler*innen der Ausstellung verbindet. Edi Hila, häufig als „Maler der albanischen Transformation“ bezeichnet, und die 27 Jahre jüngere, in Georgien geborene Thea Djordjaze stammen ebenfalls aus Ländern mit einer kommunistischen Vergangenheit, wobei der Albaner Hila weiterhin in seiner Heimat lebt, Djordjaze die ihrige jedoch bereits kurz nach der Unabhängigkeitserklärung Georgiens 1991 von der Sowjetunion in Richtung Westen verließ. Beide haben die politische Transformation ihrer Herkunftsländer als dramatischen und gewaltsamen Umbruch erlebt, der ihre künstlerische Arbeit entscheidend prägte. Ihr Fokus liegt auf der Reflektion des (Lebens-) Raumes, den Hilas Gemälde in Bezug auf die städtische Architektur Albaniens und das urbane Leben seit den 1990er Jahren interpretieren, während Djordjazes ortsspezifische Arbeiten den konkreten Ausstellungsraum in den Blick nehmen und ihn einer intensiven Auseinandersetzung unterziehen.

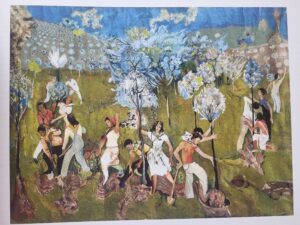

Im Eingangsbereich der Ausstellung sind zunächst Gemälde von Edi Hila zu sehen, die einen starken stilistischen und thematischen Bruch zwischen seinen frühen und seinen späteren Arbeiten ab der beginnenden Transformation Albaniens in den 1990er Jahren erkennen lassen. Das Ölgemälde Planting of trees (1971) (Abb. 1) und die aus Tusch- und Bleistiftzeichnungen bestehende Serie poultry (1975) setzen den Menschen ins Zentrum, wie es die Ästhetik des sozialistischen Realismus verlangte: in klassisch-naturalistischer Manier und ganz im Sinne des politisch angestrebten Zustands einer idealen kommunistischen Gesellschaft. Seine Gemälde ab 1990 präsentieren dagegen die Konsequenzen des politischen Umbruchs in Albanien für die Lebensräume und das Lebensgefühl der Albanier, indem sie urbane, nahezu menschenleere Gebäude, Straßenszenen und Plätze zeigen. In gedeckten Farben mit wenigen farblichen Nuancen vereinfacht und schnörkellos dargestellt, muten alle Szenen gleichermaßen befremdlich, kühl und statisch an, von dynamischer Lebendigkeit keine Spur.

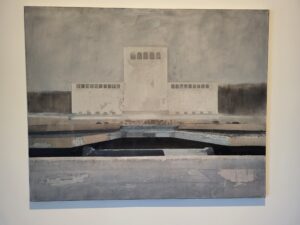

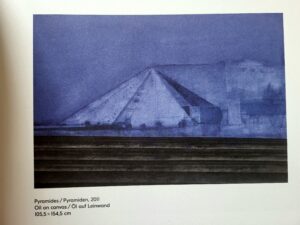

Besonders deutlich wird das in seinen Darstellungen monumentaler Repräsentationsbauten in anonymen Settings. Sie erscheinen nicht nur glanz- und trostlos, sondern aus ihrem städtebaulichen Kontext gerissen auch seelenlos wie in der Serie Martyrs oft the Nation Boulevard (2015). Die gewaltigen Gebäude an der Prachtstraße Tiranas, dem Bulevardi Dëshmorët e Kombit (Boulevard der Märtyrer der Nation) wirken in ihrer rationalistischen Ästhetik wie Bunker, mächtige Verteidigungsanlagen, deren schiere Präsenz in einer düsteren Umgebung bedrohlich anmutet (Abb. 2). Ihre schlichten kubischen Formen und simple Ausgestaltung durch kleine Fenster oder besser: Gucklöcher in nackten Betonwänden – entworfen von dem italienischen Architekten Gherardo Bosio, der für die kommunistische Repräsentationsarchitektur Albaniens verantwortlich zeichnete – sollten unmissverständlich zu verstehen geben, dass das Regime über alles und allen wachte. Umso eindrücklicher stellt Hila den Niedergang der Regierung in dem Bild Pyramides (2011) dar (Abb. 3), in dem das Museum für den ehemaligen Diktator Albaniens, Enver Hoxha, in intensives blaues Licht getaucht ist. In dieser tief melancholischen Stimmung wird die pyramidale Architektur des Museums mit ihrem Charakter eines Kultortes zum markanten Symbol für den politischen Abgesang der kommunistischen Alleinherrschaft, ein Untergang zur blauen Stunde, vor Einbruch der totalen Dunkelheit.

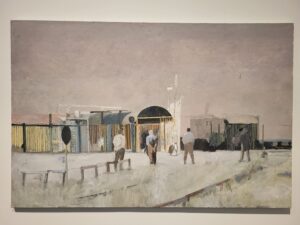

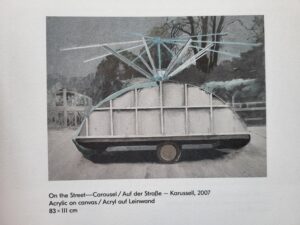

Dass das Ende des vielleicht repressivsten kommunistischen Regimes jedoch keineswegs zu einem befreiten Aufatmen seiner Bürger führte, macht Hila in seiner Bilderserie mit Straßenszenen anschaulich. Obwohl sie einen starken visuellen Kontrast zu seiner Darstellung gesichtsloser Monumentalarchitektur bilden, vermitteln sie atmosphärisch ebenso deutlich das desolate Lebensgefühl der Menschen im postkommunistischen Albanien. Auf öden Straßen und Plätzen drängen sich einzelne Menschen um ein Fass im Zentrum eines verwaisten Platzes, sitzen in dicht hintereinanderstehenden Autos mit offenen Türen oder stehen mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor Wellblechhütten und – warten (Serie Threat (2005) (Abb. 4). In fahles Licht getaucht kann man sich kaum deprimierendere Situationen vorstellen, das Leben erscheint trostlos, ziellos, sinnlos. In der Serie Roadside Objects (2007) führt Hila die miserablen Existenzbedingungen dieser Zeit regelrecht ad absurdum. Ein halbrundes Objekt auf Rädern, als Karussell bezeichnet, steht mit einer Art Wäschespinne auf dem Dach am Straßenrand (Abb. 5). Das Gefährt hat ganz offensichtlich keine Funktion und keinen Nutzen, ebenso wenig wie das Aquarium voller Fische, das in dem Gemälde On the road – Aquarium am Straßenrand einer verlassenen Gegend steht und langsam Wasser verliert.

Doch trotz dieser zart anklingenden humoristischen Nuancen dominiert eine desolate Stimmung das Geschehen. Mehr noch: Die stark stilisierte Körperlichkeit der meist gesichtslos dargestellten Menschen und die nicht näher definierten Gegenden verleihen den Szenen eine abstrakte Allgemeingültigkeit, deren düstere Atmosphäre eine apokalyptische Dimension offenbart. Das mutet vielleicht erstaunlich an, denkt man bei den politischen Umbrüchen osteuropäischer Länder in den 1990er Jahren doch zunächst an Freiheit, Aufbruch, Neubeginn, wie sie beispielsweise die Euphorie der DDR-Bürger nach dem Mauerfall eindrucksvoll vermittelte. Doch Hilas Arbeiten lassen all diese positiven Energien vermissen; der Übergang Albaniens in Freiheit, Demokratie und Kapitalismus erwies sich als schwierige Phase der Verzweiflung und Orientierungslosigkeit. In der Serie Comfort von 1997 sitzt ein Mensch auf einem Sofa, das in einem leeren Raum zu schweben scheint. Offenbar unbekleidet verschwindet er im zweiten Bild der Serie nahezu vollständig; er scheint sich ebenso wie das Sofa in dem tristen Raum aufzulösen (Abb. 6). Eine düstere, dystopische Darstellung, die dem Begriff Komfort eine fast zynische Komponente verleiht und sich mit den Ereignissen dieses Jahres in Albanien in Verbindung bringen lässt, als sich das Land in Auflösung befand. Die Regierung verlor die Kontrolle über den Süden des Landes, eine Million Waffen verschwanden aus den Depots und zahlreiche Angehörige des Militärs und der Polizei desertierten (siehe Joa Ljungberg, Edi Hila: Im Umbruch zwischen zwei Weltordnungen, in: Kat. Ausst. Edi Hila, Hamburger Kunsthalle, Galerie der Gegenwart, 25.04.-05.10.2025, Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln 2025, S. 11). Komfort im Albanien des politischen Umbruchs, das meint ein Leben mit westlichen Konsumvorstellungen, in Vereinzelung und Isolation. Die wenigen Neureichen leben in Penthouses, die sie sich auf den Dächern von bereits existierenden, hoch aufragenden bunkerartigen Gebäuden bauen ließen (Serie Penthouse, 2013). Diese Gewinner der politischen Wende stellen ihren Luxus gern weit entfernt von der Masse der Armen zur Schau. Ihre Wohnungen scheinen dem Himmel ganz nah, ähneln jedoch eher Schießscharten auf Trutzburgen und beschwören eine düstere Stimmung des vollständigen Auseinanderfallens der Gesellschaft, des Endes der sozialistisch beschworenen Solidarität (Abb. 7).

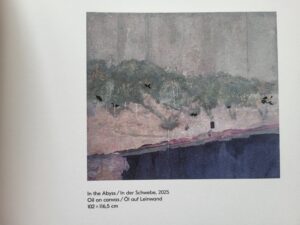

So bleibt die lang ersehnte Transformation ohne Highlights, im Gegenteil: Die neue Freiheit entpuppt sich als unvollendetes Projekt, mehr Projektion und Wunsch denn gelebte Erfahrung, die sich in der Serie mit dem Titel Experienced Territories (2021) in ausweglosen Situationen anstatt eines echten Durchbruchs in die Freiheit erschöpft. Der Ausgang ist blockiert (Exit) (Abb. 8), die Straße gesperrt (Closed road), der Zirkus als Inbegriff von Spiel und Spaß zerstört (Broken circus) und die provisorische Unterkunft ein zerfleddertes, fragiles Gebilde aus Papp- und Stoffstücken, kurz vor dem Zusammenbrechen (Temporary Shelter). Das alles zeugt nicht von der hoffnungsvollen Vision einer besseren Zukunft, sondern von einer Zwischenwelt, in der die Menschen wie gesichtslose Geistwesen hinter einer gemauerten Abgrenzung in einer Art Tunnel stehen, mit leeren Blicken, wartend. Sie sind gefangen in einem Limbo, in einer Phase des Stillstands und der Ungewissheit, in der jegliche Aktivität eingefroren ist. Der Titel Limbo von zwei Gemälden aus der Serie beschwört den lateinischen Ursprung des Begriffs limbus herauf: In der christlichen Theologie bezeichnet er einen Ort des Wartens und der Schwebe am Rand der Hölle. Auch in Hilas aktueller Bildserie Axonometry (2025) ist dieser Schwebezustand zu erkennen, der sich zwischen Abgrund und Himmel aufspannt (Abb. 9).

Es zeugt insofern von kuratorischem Fingerspitzengefühl, dass Gemälde aus Hilas neuesten Serien Experienced Territories und Axonometry an beiden Übergängen des Ausstellungsrundgangs auf Arbeiten Thea Djordjazes stoßen, die skulpturale Echos auf die Themen der beiden Bilderserien repräsentieren. An einem Übergang führen Hilas Darstellungen des eigentümlichen Schwebens von Gebäuden und Landschaften zwischen Himmel und Erde zu Gemälden von Djordjaze, die wie Jalousien vor den Fenstern hängen. Direkt gegenüber befinden sich leicht nach oben gebogene Aluminiumbleche, die nur leicht an der Wand befestigt sich mit jedem Luftzug der durch die Ausstellung gehenden Besucher wie Segel im Wind bewegen. An dem anderen Übergang der Ausstellung sind dem verstellten Ausgang und dem zerstörten Zirkus aus Hilas Serie erlebte Territorien drei dreieckige Arbeiten aus Aluminium von Djordjaze gegenübergestellt, die einen offenen, ungestörten Blick des Ausstellungsbesuchers auf die Arbeiten beider Künstler*innen unmöglich machen und seine freie Bewegung im Ausstellungsraum erschweren. across the limitless, wie Djordjaze diese Arbeit nennt (Abb. 10), ist daher der perfekte Titel für das Paradox grenzenloser Barrieren, die beide Künstler*innen thematisieren: Hilas Gemälde reflektieren sie im Zusammenhang der schwierigen Folgen des politischen Übergangs Albaniens in Freiheit und Marktwirtschaft. Djordjaze veranschaulicht sie durch die Disposition einiger ihrer Exponate im Ausstellungsraum, die den Besuchern regelrecht im Weg stehen und sie zu einem ungewohnten Gehverhalten zwingen. Die Künstlerin setzt sich in ihrer experimentellen künstlerischen Praxis zwar grundsätzlich mit den spezifischen Bedingungen vor Ort auseinander, sei es durch die Reflexion der architektonischen Gegebenheiten oder der Geschichte des Ausstellungsraumes. In dieser Ausstellung jedoch geht sie noch weiter, indem sie sich in aller Konsequenz mit dem Thema Raum im Sinne einer kritisch-analytischen Dekonstruktion des Mediums Ausstellung befasst. Ihre skulpturalen Arbeiten befragen daher auch die Funktion der vorgefundenen Bedingungen des Ausstellungsraums und üblicher Ausstellungsdispositive und stellen die Erwartungen und gewohnten Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen des Ausstellungsbesuchers auf den Kopf.

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, wie Djordjaze die zahlreichen Fenster des Ausstellungsraums ganz konkret ins Bewusstsein rückt. Glänzende rechteckige Aluminiumplatten spiegeln das Format und die Anordnung gegenüberliegender Fenster oder hängen direkt vor den Fenstern, sodass sie den Blick des Besuchers an einen Ort lenken, auf den er gewöhnlich in einer Ausstellung nicht schaut. Gleichzeitig unterlaufen die sichtschutzartigen Arbeiten die Funktion der Fenster als Lichtquelle und lassen alle Erwartungen an museale Kunstwerke zerplatzen (in the main of light, Abb. 11). Dasselbe gilt für die schräg an die Fenster gelehnten querformatigen Aluminiumplatten. Sie verdecken die Fenster zur Hälfte und sehen aufgrund ihrer schmalen Leisten aus wie Ausstellungsdisplays (Abb. 12).

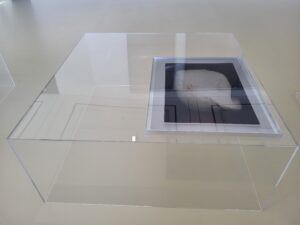

Auch die Plexiglastische ihrer Arbeit swapping erinnern an Ausstellungsdisplays, die als diskrete, meist unscheinbare Mittel zum Zweck der Präsentation von Kunstwerken fungieren. Djordjazes Tische jedoch reflektieren das Licht und die Umgebungsarchitektur so stark, dass die gerahmten Bilder, die auf ihnen liegen, nicht genau erkannt werden können (Abb. 13). Außerdem sind die Exponate aus dem Zentrum der Plexiglastische an den Rand gerückt oder auf Plexiglastischen präsentiert, die nur wenige Zentimeter hoch sind. Die Besucher*innen müssen sich sehr stark bücken, um das Dargestellte zu erkennen; ihre gewohnten Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen in einer Ausstellung greifen nicht mehr. Auch ein Kubus aus Plexiglas, der seitlich versetzt auf einer hochglänzenden gelben Lackfolie steht, durchkreuzt die Wahrnehmung eines Ausstellungsdisplays, obwohl er auf den ersten Blick so aussieht. Doch er hat weder einen Sockel noch beinhaltet er ein Kunstwerk; er ist leer und auch auf ihm liegt nichts (Abb. 14). Lediglich die Deckenkonstruktion spiegelt sich in ihm wie auch in der Folie, die wie das Plexiglas und das Aluminium, aus dem fast alle Exponate der Künstlerin in dieser Ausstellung bestehen, ausschließlich diese Funktion zu haben scheint – zu spiegeln und dadurch nicht nur die Wahrnehmung für die räumliche Umgebung zu schärfen, sondern auch die Erwartung, Exponate in oder auf vermeintlichen Ausstellungsdisplays zu sehen, bewusst zu machen.

Eine weitere Facette in diesem Spiel der Umdeutungen von vertrauten Ausstellungsdispositiven ist Djordjazes Disposition von großen wandartigen Objekten, die mit space frontier betitelt sind (Abb. 15). Im hinteren Teil der Ausstellung durchtrennt eine Art Fassade aus drei Aluminiumplatten den Raum, sodass nur ein schmaler Bereich zum Durchgehen bleibt. Dort befinden sich parallel zu den Fenstern auch eine Art Raumtrenner aus Holz sowie eine leicht eingerollte Holzwand aus acht mit Scharnieren verbundenen Teilen. Anstatt wie gebaute Wände den Ausstellungsraum architektonisch zu begrenzen, werden diese „Raumgrenzen“ zum Hindernisparcours für Besucher*innen (Installationsfoto, Abb. 16). Auf engstem Raum angeordnet erschweren sie ein ungestörtes kontemplatives Umherschweifen, wie es in weiträumigen Ausstellungen Usus ist.

So formuliert diese inspirierende Ausstellung eine klare Aufforderung, die aus der konzeptuellen Schnittstelle der beiden sehr unterschiedlichen künstlerischen Positionen resultiert: sich bewusst zu machen, dass wir mit der Transformation unserer gewohnten Umgebung in diesen Zeiten des Übergangs auch unsere Wahrnehmung ändern und neue Perspektiven und Verhaltensweisen entwickeln müssen.

13.04.2024

Finissage im Künstlerhaus Sootbörn: Die Ausstellung „The Wind is whispering in my ears flying butterflies around and the moon is eating peaches embracing each other like mountains“ (29.03. – 14.04.2024) mit Arbeiten des wundervollen Künstlers Kavachi geht ihrem Ende zu.

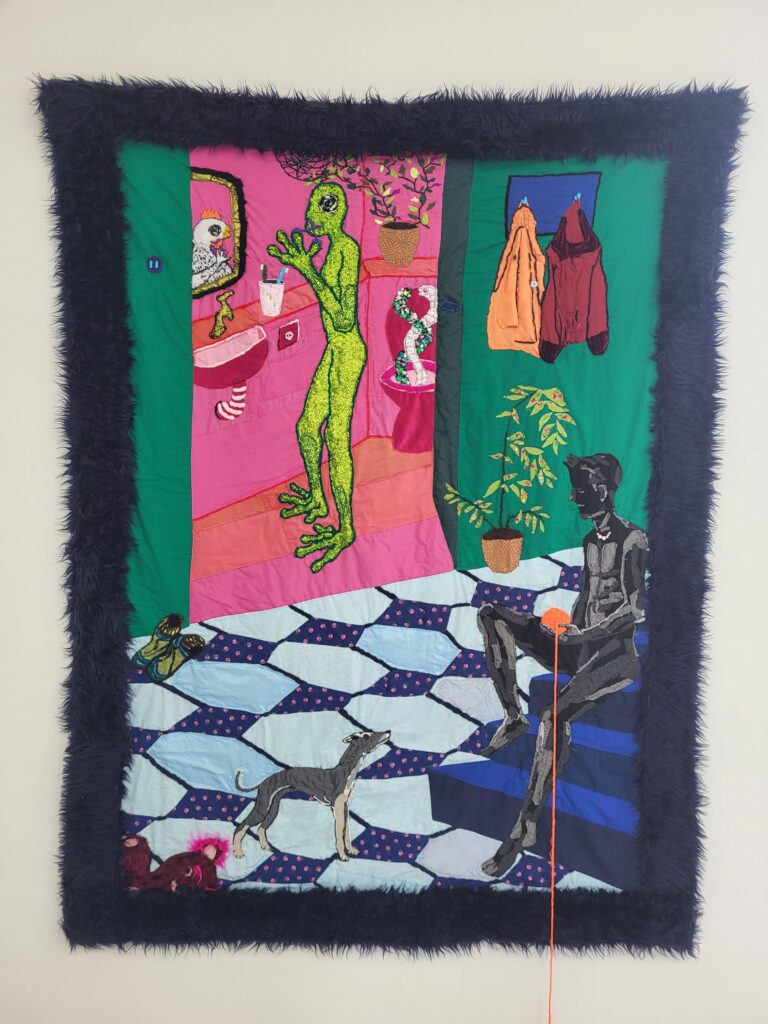

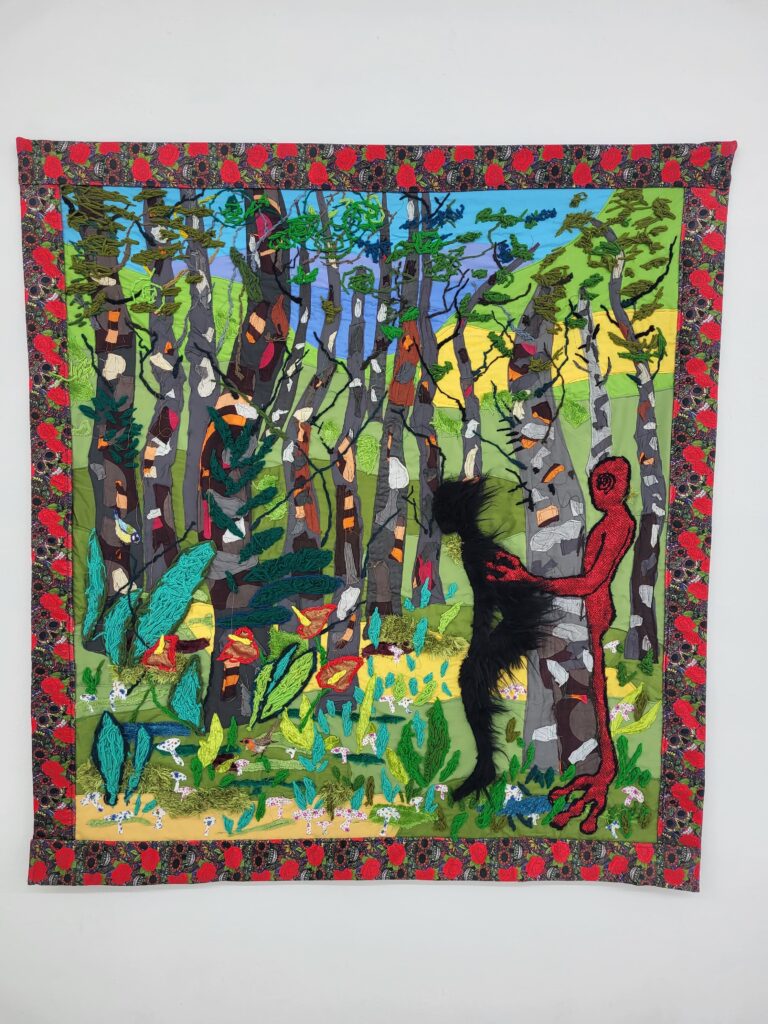

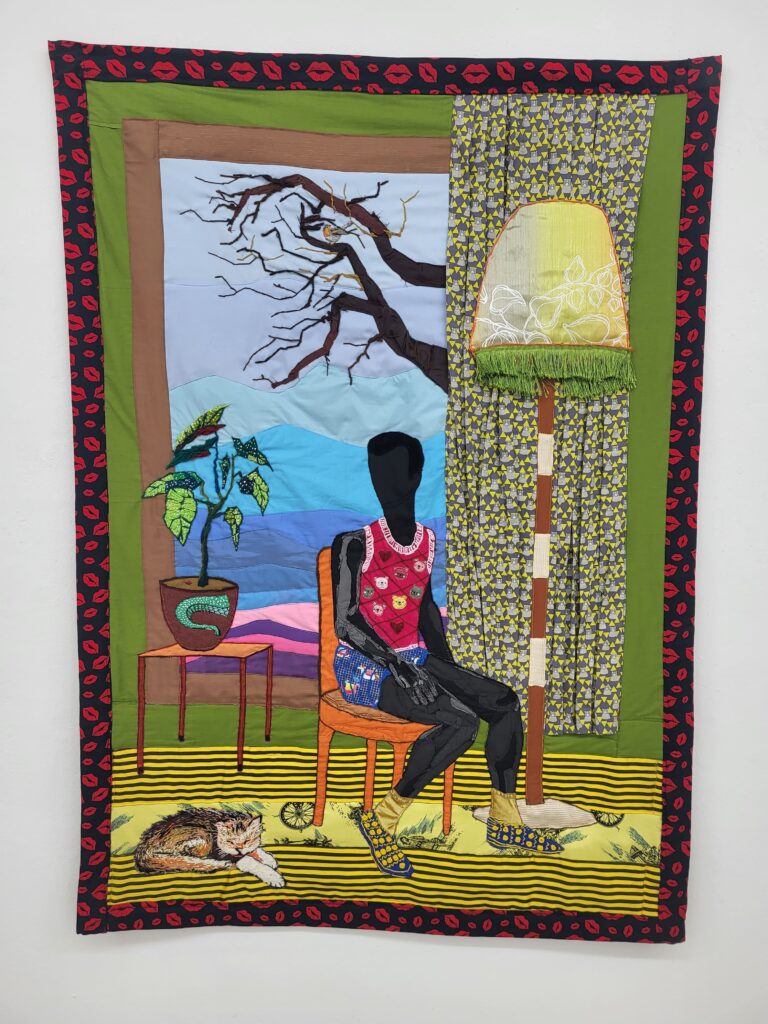

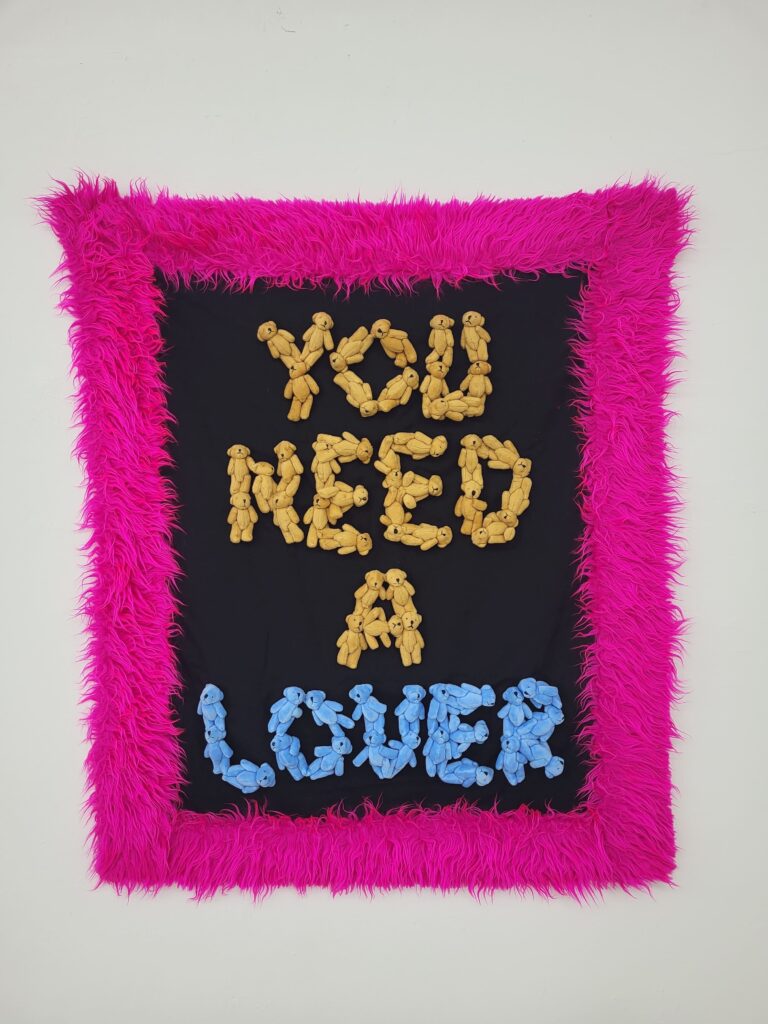

Schon der verträumt-romantische Titel der Ausstellung hatte mich neugierig gemacht, klang er doch wie ein großartiges Versprechen einer phantasievoll-phantastischen Szenerie, wie man sie eher in Kinofilmen oder Gedichten vermuten würde. Und das Versprechen ging auf. Kavachi präsentierte Werke voller Poesie, die zugleich humor- und liebevoll sind, und zwar sowohl formal als auch inhaltlich. Seine textilen Wandarbeiten sind aus verschiedenfarbigen, kleinen Stoffstücken zusammengenäht und mit Garnen und/oder kleinen Teddybären „bestickt“ („Good Good Good Boy„), sodass farbenfrohe, detailreiche Tableaus entstehen, deren Sujets geheimnisvoll anmuten. In einigen Textilstücken sieht man jeweils eine schwarze, menschliche Figur und ein grellbuntes reptilienhaftes Wesen als Paar dargestellt. Sie befinden sich in privaten Innenräumen, wo sie sich in vertrauter Harmonie und gegenseitiger Achtung begegnen („Göttin der Türen„), oder im Wald, wo sie ihr sexuell-intimes Liebesspiel zu verstecken scheinen („Moaning in the woods„). Gemeinsam ist ihnen, dass sie weder geschlechtlich noch soziokulturell genau zu definieren sind. Die Reptilien-Wesen ähneln mit ihren vier knotigen Fingern und ihrer glänzend schuppigen Haut einer Kombination aus Fröschen und Echsen, die dunklen Menschen sind gesichtslos („Waiting„), geschlechtslos oder sehen aus wie mythologische Figuren, die nicht von dieser Welt sind („Göttin der Türen„). In seinen Skulpturen sind beide Lebewesen untrennbar ineinander aufgelöst („The Liars„).

In dieser Uneindeutigkeit repräsentieren sie queere Lebewesen, die ihre Geschlechtsidentität wechseln, verbergen oder sich einer eindeutigen Zuordnung entziehen, sodass nicht ihr Sein, sondern ihr Tun ihre Identität oder besser: ihre Existenz definiert. Kavachi lässt seine Figuren warten („Waiting“), sich sexuell betätigen („Moaning in the Woods“), Stehen oder Sitzen („Göttin der Türen“) oder schreibt ihre Handlungen gleich in Form eines Textes auf („We Welcomed the Guests Together“). Ihre nicht normative, geschlechtliche Andersartigkeit leben sie in privaten Räumen oder in der Natur aus, wo sie ungestört sind und mit ihrer bunten, diversen Umgebung verschmelzen. Diese harmonische Verbindung verdeutlicht den Wunsch nach Einheit, nach Einssein mit einem Partner und mit einer Umwelt, die durch Diversität und Vielfalt charakterisiert sind, jedoch durch gesellschaftliche Normen und Zwänge nicht als Grundlage für gelebte Beziehung respektiert und toleriert werden. Die Rahmungen der Werke mit Plüsch oder die Integration von Schriftzügen aus kleinen Teddybären in die Arbeiten („You need a lover“), die ein heimeliges Gefühl von Geborgenheit, Schutz und Nähe zum Ausdruck bringen, machen daher deutlich: Es geht um nichts weniger als die Liebe in all ihren Formen – die tiefe Sehnsucht nach Verständnis und Empathie für gelebte Sexualität in all ihre Spielarten, nach der ungestörten partnerschaftlichen Liebe und der Nächstenliebe, die von Respekt und Mitgefühl für die Mitmenschen und alle Formen ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen getragen ist.

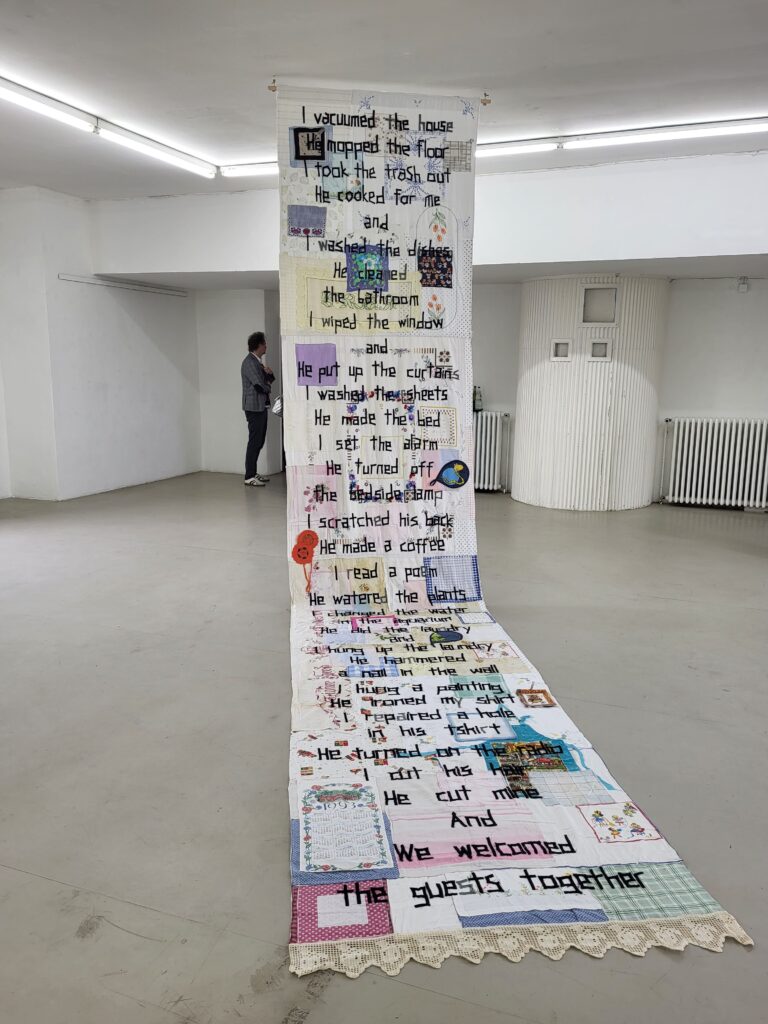

Die große Arbeit „We Welcomed the Guests Together“ aus zusammengenähten Geschirrtüchern mitten in der Ausstellung, die von der Decke auf den Boden abgerollt ist, mutet daher wie ein Manifest der Liebe an. Der auf die Tücher gestickte Text beschreibt die Tätigkeiten, die ein Paar vor dem Besuch ihrer Gäste tätigen muss. Der Text erscheint als Abfolge von Sätzen, die abwechselnd mit Ich und Er anfangen. „I vacuumed the house, he mopped the floor, etc.“ erweist sich somit als routinierte, ganz selbstverständlich sich ergänzende und gemeinschaftlich erledigte Hausarbeit, die sich wie eine Liebeserklärung an den Partner liest: Seine selbstverständliche Mitarbeit ist die Voraussetzung dafür, dass die Gäste willkommen geheißen werden können und sich wohlfühlen.

Diese Ausstellung ist ein wahrhaftes Ausrufzeichen: Sie repräsentiert einen liebevollen Appell an uns alle, die Vielfalt und Diversität aller Lebewesen und ihrer Beziehungen untereinander anzuerkennen, zu schätzen und zu lieben, gerade und besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Danke, Kavachi.

© Fotos: Margit im Schlaa